オンライン秘書とは、インターネットを介してオンライン上で自社の業務サポートを請け負うサービスのことを指します。

実際の業務サポートを行うのは、オンライン秘書サービスを提供されている会社様に属するワーカーさんがメインとなります。

秘書業務をはじめ総務・営業業務・経理・通訳・マーケティング業務など専用のスキルを有するスタッフが多いため、非常に安心して業務を任せることが出来ます。

そんなオンライン秘書とはいったいどのように活用が可能なのか、オンライン秘書導入のメリット等を解説していきます。

オンライン秘書サービスとは?

オンライン秘書サービスとは言葉の通り、オンライン秘書のサービスを受けることを指します。

しかしながら、オンライン秘書サービスはオンライン上での秘書業務だけではなく、営業業務のサポートや経理業務等幅広い業務を依頼することが可能となります。

オンライン秘書に依頼できる業務一覧

オンライン秘書サービスで依頼できるメニューについて紹介していきます。

①秘書業務

秘書業務は、オンライン秘書サービスで特に多くの企業に利用されている業務となります。主に企業の経営者や総務部の担当者のアシスタントとして、スケジュール管理やアポイントの調整、移動や宿泊の手配、会食時のリサーチや予約、各種会議体における資料作成や議事録の作成などが業務内容となります。

<具体的な秘書業務におけるメニュー例>

・メール対応:営業時のメール返信やアポイント調整等のメール対応など

・スケジュール管理:スケジュール管理ツールなどへの予定登録や参加者の調整、会議室の予約など

・アポイント代行:既に確約しているアポイントに対し、電話やメール等で具体的な日時や参加者等の調整など

・移動や宿泊時の手配:移動先のタクシーや新幹線、飛行機などの予約手配や、出張時などのホテルや宿泊施設の予約など

・会食先の調査及び予約:接待や会食時におけるお店のリサーチや予約など

・調査代行:市場調査や営業先の情報収集、各種業務に関する調査など

・名刺管理:取引先の名刺のデータ入力など

②経理・財務・人事業務

企業における経理や財務、人事業務に関してもオンライン秘書サービスで対応可能です。見積書や注文書、請求書の作成以外にも、スキルのある担当者であれば決算書や事業計画書の作成も対応可能です。特に経理系で企業からの依頼の多い営業担当者からの経費精算の代行などは比較的簡単に対応できます。人事に関しても、採用説明会やセミナー、新卒研修などの会場手配や準備、応募・申込者に対する対応などを依頼することは可能です。

<具体的な経理・財務・人事業務におけるメニュー例>

・見積書、発注書の作成:企業独自のフォーマットに応じた作成など

・請求書の作成:Excelなどを用いた請求書の作成・発行など。各種経理専用のソフトを活用した運用なども可能です。

・振込代行:オンライン決済サービスなど各種ツールを活用した振込の代行など

・売上入力:Excelなど各種フォーマットに応じた売上データの入力など

・給与計算:従業員の給与計算や振込代行など

・在庫確認:商材の在庫確認や不足分に応じた仕入れなど

③営業代行・マーケティング支援関連業務

オンライン秘書サービスでは、営業代行やマーケティング支援関連の業務を代行依頼することも可能です。名刺のデータ入力や、プレゼン資料の作成、各種企画書や提案資料の準備、営業メール対応、調査・分析の代行などを依頼することができます。マーケティング支援では、日々のSNS投稿の更新代行やホームページの更新、コラムやブログ記事の作成代行、ユーザーからのコメント対応、ホームページなどへの集客状況の分析レポート作成なども依頼することが可能です。

<具体的な営業代行・マーケティング支援関連業務におけるメニュー例>

・名刺入力:営業担当者が取引先から受け取った名刺を専用ツールなどにデータ入力する作業など

・企画提案資料の作成:営業資料やプレゼン資料などのフォーマット作成や図表の挿入代行など

・メルマガ配信:営業メールの配信手続きや、その後の問合せ状況の分析・対応など

・ホームページ更新:各種コラムやブログ記事のCMS投稿やタグ調整など

・SNS運用代行:FacebookやInstagram、TwitterなどのSNSにおける投稿やコメント管理など

・分析及び報告レポート作成:ホームページやSNSの集客状況などについて、各種ツールを参考に月次や週次で動向を分析し、レポートとしてまとめる作業など

④広告運用・クリエイティブ制作業務

オンライン秘書サービスによっては、自社の商材やサービスにおけるプロモーションとして、各種広告の運用やそれに伴うクリエイティブの制作まで対応可能なケースもあります。広告運用においては、リスティング広告やSNS広告といったウェブ広告への出稿手続き以外にも、費用対効果を高めるために広告文やバナーのデザイン・クリエイティブなどによってABテストを行う必要があります。このような運用は、通常では専門的な広告代理店などに外注する傾向にありますが、その分コストが発生します。低コストで運用していく場合や短期間のみ実行する場合には、オンライン秘書サービスを上手く活用することで効率的に運用することも可能です。

<具体的な広告運用・クリエイティブ制作業務におけるメニュー例>

・リスティング広告運用:Google広告やYahoo!広告といったリスティング広告における出稿管理及び運用など

・SNS広告運用:Facebook広告(Facebook、Instagram)やTwitter広告といったSNS広告における出稿管理及び運用など

・広告クリエイティブ制作:広告用のランディングページやバナーのデザイン、コーディングなど

・画像やバナーの編集:既存の画像やバナーをもとにトリミングや文字入れなど簡単な画像編集など

・ホームページデザイン制作:自社のホームページにおけるデザインや構成、ライティングといった制作など

・SEO対策:検索キーワードに応じた順位やアクセス解析、効果測定等のレポート作成など

オンライン秘書サービス一覧

オンライン秘書にて依頼が出来る内容をまとめてまいりましたが、ここからはオンライン秘書サービスをご紹介していきます。

興味のある資料があれば是非一度ダウンロードしてみてください。

オンラインアシスタントサービス総合満足度No.1『Remobaアシスタント』 | 株式会社Enigol

Remobaアシスタントは、オンラインアシスタントサービス総合満足度No.1と評されているオンラインアシスタント・オンライン秘書です。

本サービスはオンラインアシスタントを選ぶ上で重要とされているホスピタリティが高いと利用者から多くの声をいただいています。「細かいところまで気がついてくれる」「ヒアリングが丁寧だった」「コミュニケーションがスムーズ」といったようにホスピタリティに満足していただいています。

スケジュール調整も給与計算も 社長の悩みを解決するオンライン秘書 | グランサーズ株式会社

事業規模が拡大する企業には「いつ、バックオフィスの専任者を雇うのか」という問題が発生しがちです。忙しい社長や役員からの評価が高いバックオフィス業務を支援するオンライン秘書サービスの利用事例を紹介します。

こんな経営者、経営役員におすすめ

本来業務にもっと集中したい

社長がしなくても良い仕事から解放されたい

お金回りを信頼できる方にお任せしたい

税理士法人によるオンラインメインの秘書サービス

税理士法人グランサーズを母体として立ち上げられたグランサーズベンチャーサポートは、オンライン秘書サービス「SUPPORT+iA(サポーティア)」を提供しています。庶務、財務、経理、人事・労務、総務など、バックオフィス業務を幅広くサポートするのが特徴です。スケジュール調整や資料の郵送等の単純業務から、給与計算や記帳代行等の専門性が求められることまで、社長や役員に紐付きがちなノンコア業務に幅広く対応しています。

オンラインアシスタントサービス「Caster Biz(キャスタービズ)」 | 株式会社キャスター

あなたの時間を作るオンラインアシスタント/オンライン秘書を提供します。

クラウドソーシングを使うことによって、部署やあなた自身の時間を増やします。

人事/秘書/経理等の事務作業をオンラインならではの優秀な人材に任せてみませんか?

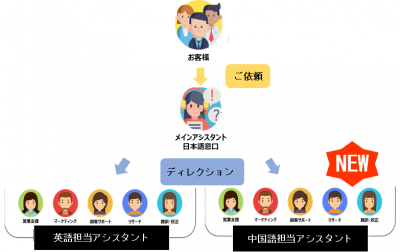

外国人材不足の企業様必見!英語・中国語の業務代行サービスOnsta! | 株式会社インフォキュービック・ジャパン

チャットやWEBで業務を依頼し、企業や個人事業主の代わりにネイティブスタッフが外国語業務をお手伝いします。

社内に外国語業務体制がなくても気軽に「多言語マーケティング」「デジタルリサーチ」「翻訳・校閲」など幅広い業務を開始することができます。

■目次

1. はじめに

2. 業務代行サービス「オンラインアシスタント」とは?

3. 外国語特化のオンラインアシスタントサービス「Onsta!」の3つの特徴

4. 対応可能な業務

5. 多言語施策の活用方法・事例

6. 最後に

オンライン秘書の需要が高まった背景

では、オンライン秘書の需要が高まった背景について解説していきます。

オンライン秘書サービスは1990年代頃から欧米を中心に注目されていたバーチャルアシスタントと呼ばれるサービスが起源といわれています。

アメリカではIVAA(International Virtual Assistants Association)と呼ばれるバーチャルアシスタントに特化した協会が存在し、幅広い教育や普及に尽力しています。欧米を中心に、このようなバーチャルアシスタントが注目された背景として、海外ではベンチャー企業やスタートアップ企業として、少人数でも企業する傾向が強いことが挙げられます。

小規模の企業であれば、よりコアな業務に注力するためになるべく雑務処理を軽減したいというニーズは高く、このようなニーズに対応するサービスとしてバーチャルアシスタントへ依頼する動きも活発化していきました。

日本においてもこの流れは加速化しつつあり、昨今の働き方改革などの影響もあり、フリーランスや個人事業主が増加したことも相まって、オンライン秘書サービスの需要も高まってきています。特に、日本におけるフリーランスや個人事業主の場合、業種業態にもよりますが、繁忙期と閑散期の差が激しい場合も多くあります。

そのような企業の場合、雑務処理を固定費として派遣サービスなどに依頼することは大きな負担増となり、必要な際に必要な分だけ変動費として活用できるオンライン秘書サービスの方が重宝される傾向にあります。

オンライン秘書が注目されている理由

通常ビジネスを行う中で、取引先とのアポイント調整やスケジュール管理、営業アプローチリストの作成やメール連絡、見積書や請求書の作成、ホームページやSNSの更新など様々なルーチンワークが存在します。

このような業務は、一般的には営業事務や秘書、経理・総務担当や広報アシスタントなどが行いますが、中小企業やスタートアップ企業にとっては、このような部署や人材がいないケースも少なくありません。とはいえ、対応しなければ業務が回らなくなりますので、少人数の社員であれば兼任しながら運用したり、代表者自らが行うこともあります。

そうなると、ルーチンワークに時間が取られてしまい、本来のコアな業務に注力できず、機会損失につながる可能性も高まります。このような機会損失を避ける上で、オンライン秘書サービスを活用し、日々のルーチンワークを代行依頼する動きに注目が高まっています。

オンライン秘書サービスは低コストかつスポットでも依頼可能

企業によって日々のルーチンワークは異なります。とはいえ、ルーチンワークを疎かにしていると本業のコアな業務に影響してくるため、自社で対応できないのであればいかに効率的に外部に委託するかが求められます。このような中で、オンライン秘書のサービスは派遣社員やアルバイト、パートを雇うよりも低コストで、且つ必要な業務を必要なタイミングでスポットにて依頼することも可能です。ルーチンワークとはいえ、3ヶ月に1回や半年に一度など毎月は作業が発生しない場合もあり得ます。このような際に、スポットにて依頼できるオンライン秘書のサービスは効果的です。

また、オンライン秘書サービスでは雑務以外のコアな業務に近いサポート対応も可能です。そもそもオンライン秘書サービスは、提供する各社によって厳しい選考を経た上で選出された、経験やスキル等が豊富な働き手が多く所属しています。依頼する業務によって担当者を分けることも可能なため、営業代行と経理処理は別担当に依頼することもできます。そのため、雑務処理以外にもホームページの更新や給与計算、広告運用など専門性が求められる業務を代行依頼することも可能です。

オンライン秘書サービスと派遣サービスとクラウドソーシングサービスの違い

オンライン秘書のサービスと近しい内容を提供するサービスとして、派遣サービスがあります。オンライン秘書を派遣サービスと誤解して認識される場合も多くありますが、この2つのサービスは厳密には異なります。

派遣サービスはあくまで企業に必要な人材を派遣するサービスとなりますが、オンライン秘書の場合には企業に直接派遣するのではなく、あくまでやり取りはオンライン上で行い、全てオンラインで完結するサービスとなります。企業側としては、企業内に専用の席やPCなどを用意する必要が無いため、派遣サービスに比べてコストを抑えた形で依頼することが可能です。

また一方で、オンラインで業務の依頼が完結となると、近年注目されているクラウド型のアウトソーシングサービスと混在する場合もありますが、オンライン秘書サービスはこれとも若干異なります。オンライン秘書サービスは、スポットでの対応もありますが基本的には一定期間の契約が必要となります。

これに対しクラウドソーシングサービスは、基本的に業務単位での依頼となります。このように、オンライン秘書サービスは派遣サービスとクラウドソーシングサービスの良いところを組み合わせたようなサービスとなります。専門的な知識やスキルだけでなく、実務経験も豊富な人材が多く登録しているオンライン秘書サービスでは、面接や採用にかかる工数を削減することができます。さらに、依頼してから導入されるまでの期間もスピーディーに展開できるため、雑務処理をはじめ人材不足で悩んでいる企業にとっては効率的に活用することが期待できます。

オンライン秘書の導入がオススメの企業とは?

続いて、オンライン秘書サービスを導入することがオススメな企業について紹介していきます。日々の雑務処理を低コストで軽減することができるオンライン秘書サービスは、中小企業やベンチャー企業、スタートアップ企業などで多く導入されている傾向にあります。その際、主に以下のような悩みを解決する手法として導入・活用されています。

①人材不足を解消したい

先程ふれた中小企業やベンチャー企業、スタートアップ企業は業種業態問わず慢性的に人材不足に悩んでいる傾向があります。昨今の働き方改革などもあり、従業員の働き方は多様化し、1つの企業に縛られず副業など様々な形で働く傾向が増加してきています。そうなると、企業としては人材採用できる機会は減少し、離職率の増加、自社内における定着率の低下が深刻化していきます。そのような背景にあって人材不足を解消する手段としてオンライン秘書サービスの導入は効果的です。知識やスキル、技術などがあり、経験も豊富なオンライン秘書を活用することで、即戦力の人材を安定的に確保することも可能になります。人材採用にかけるコストや時間も軽減することができるため、本来のコアな業務に注力し、生産性向上や売上増加につなげることも期待できます。

②自社にないノウハウの吸収

概要でも紹介したように、オンライン秘書サービスは何も雑務処理を行うだけではありません。専門的な知識やスキル、ノウハウだけでなく、多種多様な経歴や実績を持った優秀な人材が多く登録しているオンライン秘書サービスを活用することで、担当者が持つノウハウを自社のビジネスに組み込むことも可能になります。情報やノウハウを吸収し、自社内でナレッジ化することで、新たなビジネス開発や市場開拓につなげることも期待できます。これから新規事業を検討する企業などには、自社にないノウハウを吸収することを目的にオンライン秘書サービスを導入することも効果的です。

③短期間の一時的な業務代行依頼

企業においては、担当者が一時的に休職してしまうケースも少なくありません。産休や育休、長期休暇などで従業員が一時的に離れる場合には、その期間だけ業務を代行してもらいたいことも多々あります。このような場合に、一から人材採用することは手間がかかりますし、派遣サービスではコストが多く必要な場合もあります。オンライン秘書サービスでは、短期間のスポット対応も可能ですので、従業員が復職するまでの期間を一時的に埋めることができます。①や②でふれたように、オンライン秘書サービスではスキルや経験のある担当者が多く在籍しているため、引き継ぎもスムーズに行うことができます。アルバイトやパートに一から教育するよりも効率的に運用することが可能です。

オンライン秘書サービス導入のメリット

続いて、オンライン秘書サービスを導入するメリットについて紹介していきます。オンライン秘書サービスを導入する企業の多くは、人材不足やコスト削減といった悩みの解決を求めていますが、一番は業務効率化を図りコアな業務に注力する時間や工数を確保することが目的として挙げられます。クラウド型を中心に多くの業務効率化ツールが登場している昨今において、雑務処理を丸ごと低コストで依頼できるオンライン秘書サービスは、中小企業やスタートアップ企業にとって必要不可欠なサービスとなってきています。

①自社のコアな業務に注力できる

ビジネスを行う上で、コアな業務も雑務処理も正しく運用しなければ売上増加や利益拡大にはつながりません。とはいえ、個人事業主や少人数で業務を行う企業にとっては、対応できる時間や工数に限界があるため、いかに効率的にビジネスを運用していくかが重要になります。雑務処理に追われ、売上に直結する重要な業務に手が回らなければ機会損失につながりかねません。オンライン秘書サービスを導入・活用して雑務処理を依頼することで、コアな業務に注力できるようになり、機会損失を防ぎ、利益拡大につながる可能性が高まります。

②人材採用や教育にかけるコストの削減

オンライン秘書サービスを導入・活用することで、人材採用や教育にかけるコストを削減することも可能になります。自社で一から採用活動を行う訳ではないため、求人募集や応募者の書類選考、面接、入社手続きといったコストがかかることはありません。さらに、通常の人材採用であれば、入社後に研修や教育などで時間も要するため、即戦力にするには時間もかかります。その点、オンライン秘書サービスであればスキルや技術、ノウハウを身につけ、実績や経験もあるスタッフに依頼することができるため、即戦力としてすぐに業務にあたってもらうことも可能になります。この点もオンライン秘書サービス導入のメリットの一つとなります。

③人件費の軽減

また、オンライン秘書サービスでは短期間のスポットでの依頼も可能です。派遣サービスであれば自社内のスタッフとして中長期的に雇用する必要がありますが、オンライン秘書ではその必要もありません。雇用期間が長くなればその分人件費も必要になりますが、中小企業やスタートアップ企業では人件費を出来る限り抑えたいケースも多くあります。繁忙期のみの対応や、従業員の産休・育休などによる穴埋め対応など、スポット対応出来る点も派遣や契約社員とは異なるオンライン秘書サービスの魅力の一つとなります。

④テレワークへの対応

オンライン秘書サービスは、その名の通りオンラインで業務を依頼し対応頂くサービスとなります。昨今の働き方改革や新型コロナウイルスの影響などもあり、テレワーク(リモートワーク)による働き方は多くの企業で浸透してきました。このような中で、オンライン秘書サービスはオンラインでの対応に慣れたスタッフが中心となるため、テレワークであってもスムーズに対応してもらうことが可能です。テレワークへの対応が中心であるため、③の人件費とともに、企業内への席の確保やPC、ネットワーク環境などの設備の必要が発生しない点もコスト削減につなげることができます。

オンライン秘書サービス導入のデメリット

一方で、オンライン秘書サービスにはメリット以外にデメリットも存在します。これから導入を検討している場合には、以下のデメリットは注意点として押さえておくと効果的です。

①事前に依頼者の情報が分からない

オンライン秘書サービスでは、基本的にサービス提供会社を通してスタッフをアサインしてもらうため、依頼者の情報を事前に確認することは出来ません。もちろん、提供会社が依頼内容をもとに最適な人材を紹介してくれるため、大きなズレが生じることはありませんが、対面でのコミュニケーションに慣れている場合には、初めの内は不安に感じることがあり得ます。入力代行や簡単な雑務処理であればまだしも、サービス例でも紹介したデザイン制作やライティングなど、クオリティが求められる業務を依頼する場合には注意が必要です。

②オフラインの業務には対応できない場合が多い

オンライン秘書サービスである以上、基本的に依頼する業務内容はオンラインで対応できることが条件となります。例えば、営業時の同行や訪問販売代行、ポスティング、来客対応などはサービスの対象外となります。一方で、オンラインで対応できる業務に関しては、企業の業務時間外での対応など、通常の派遣や契約社員などでは対応できない部分を柔軟に対応できる場合もあります。あくまでオンライン秘書サービスである点は考慮しておくと効果的です。

③スタッフの家庭環境などに左右される可能性がある

オンライン秘書サービスのスタッフは、基本的には20代~50代の女性が中心となります。スタッフの多くは、元々企業内で従事していたものの、結婚や出産などを機に正社員として働くことが難しくなり、オンライン秘書として働くケースが多くなります。そのため、場合によっては業務依頼したスタッフが家庭の事情などによって急遽対応不可になることも起こり得ます。対応不可になった場合には、代わりのスタッフをアサインされるため、業務に大きく支障が出ることは少ないものの、情報の共有や引き継ぎなどが発生する可能性がある点は事前に考慮しておく必要があります。仮に中長期的に依頼を検討している場合には、予期せぬ交代が発生する可能性があるのか、その場合にはどういった対応をしてもらえるのか、オンライン秘書サービスを提供する会社と事前に確認しておくと効果的です。

オンライン秘書サービスを選定する際のポイント

次に、オンライン秘書サービスを選定する際のポイントについて紹介していきます。現在、オンライン秘書サービスの需要の高まりに伴い、サービスを提供する会社も増加傾向にあります。そのため、どのサービスをもとにオンライン秘書を依頼すればいいのか悩まれる担当者も少なくありません。オンライン秘書サービスを提供する会社によって、紹介するスタッフの契約期間や時間、提供範囲などは異なります。選定する際には、最低限以下のポイントを押さえておくと効果的です。

①品質・クオリティの高さ

オンライン秘書サービスでは、対象のスタッフを指定することは出来ません。そのため、依頼する作業の品質やクオリティにはどうしても依頼者のレベルに左右されてしまいます。企業側の意図を汲み取り対応してくれれば問題ありませんが、希望する水準に満たない品質やクオリティであれば、何度も修正依頼が発生し、手間や時間が多くかかる可能性もあります。できる限りこの手間を軽減し、効率よく依頼・運用していくためには、事前にオンライン秘書の品質やクオリティを確認しておくと効果的です。

②緊急性の高い案件の対応可否

ビジネスシーンにおいて、依頼内容の納期スケジュール管理は重要となります。納期が遅れる場合には一報の連絡を受けることができるか、緊急性の高い案件を依頼できるかなど、事前にオンライン秘書サービス側に確認しておくと効果的です。売上増加や利益拡大につなげる上で、どうしても緊急性の高い案件の相談は発生します。土日祝日の対応や、夜間、年末年始などに依頼したい案件も起こり得ます。オンライン秘書サービスでは、ある程度柔軟に対応してくれるケースが多くありますが、とはいえ人的リソースなどでどうしても対応できない場合もあります。自社の要望やニーズを確認するとともに、後々のスケジュールや施策内容などを想定しながら検討すると効果的です。

③柔軟なプラン変更が可能か?

オンライン秘書サービスを依頼する目的やタイミングは企業によって異なりますが、基本的には必要な時期・タイミングで必要な業務を優秀な人材に依頼したいことが大きな背景・理由に挙げられます。このような場合、年間を通して定期的に依頼したいというよりは、繁忙期に一時的に利用したいケースの方が多くなります。そうなると、閑散期にはオンライン秘書サービスを一時停止やプランを下げた運用をできるかが重要になります。スポット対応が可能か、低額のプランで対応できる範疇はどこまでなのか、どの程度の期間でプラン変更が可能なのかなどを事前に確認しておくと効果的です。計画性なくオンライン秘書サービスを利用していくと、無駄なコストが発生してしまう可能性もあります。自社にとって効率的にオンライン秘書サービスを活用していくことが求められます。

④セキュリティ対策の徹底

オンライン秘書サービスを活用する場合、業種業態問わず企業の個人情報や重要機密事項を取り扱うケースも多くなります。そのため、セキュリティ対策・管理の徹底が行われているか確認することは非常に重要な項目となります。オンライン秘書サービスを提供する会社に依存する形となりますが、請け負う担当者のセキュリティ意識やITリテラシーも求められます。万が一情報漏えいにつながってしまった場合、売上が下がるだけでなく、企業としての信頼にも関わってきます。オンライン秘書サービスを提供する会社がどのようなセキュリティ対策を行っているのか、抱えるオンライン秘書スタッフにはどういった教育や情報セキュリティ対策を講じているのかなどを事前に確認し、万全なセキュリティ管理・対策が取られている会社を選定すると効果的です。

⑤自社の依頼に対して適切な人材がいるか?

オンライン秘書サービスには、様々なスキルや技術、ノウハウや経験を持ったスタッフが多く所属しています。それぞれ専門性が高く、提供する会社によっては外資系企業とのやり取りが多いスタッフや、英語対応に優れたスタッフ、デザイナーやプログラマーを多く囲った会社なども存在します。

このような中で、いくら優秀といえども、自社の求めるスキルと違うスタッフが多く所属している会社に依頼しても効果にはつながる可能性が低くなります。デザイン系を多く依頼したいと思っても、経理スタッフが多いオンライン秘書サービスに依頼しても意味が無いでしょう。対応できるスタッフが少なければ、納期までに完了できなかったり、①の品質やクオリティが低いクリエイティブしか対応できず、結局自社内での修正や追加作業で時間が余計にかかることも起こり得ます。自社がどういった案件を依頼したいのか精査した上で、対応できる人材が確保できるか確認すると効果的です。

また、依頼する業務内容の専門性が上がれば上がるほど、その分費用が高くなる傾向もあります。定額プランで賄うことができるのか、スポット対応だと費用が安く済むのか、案件によってはオプション費用が必要になるのかなど、料金体系や契約期間とあわせ、自社の要望とともに依頼するオンライン秘書サービスを選定するとより効果的です。オンライン秘書サービスによっては無料トライアルなどが用意されている場合もあります。迷う際には一度トライアルにて、必要なスキルを持った人材かどうか試してみるのも効果的です。

オンライン秘書サービスを利用する際の注意点

先程、オンライン秘書サービスを選定する上でのポイントについて紹介しましたが、実際に選定や利用する際にはいくつか注意点も存在します。デメリットとは異なり、以下のポイントは検討フェーズや利用フェーズの注意点として考慮しておくと、トラブルを未然に防ぐことにつなげることができます。

①コミュニケーションの齟齬

オンライン秘書サービスは、オンラインを介してコミュニケーションを行うため、通常の対面でのやり取りが発生するわけではありません。メールやチャット、ビデオ通話などを駆使したとしても、意思疎通やコミュニケーションの面で上手く伝達できず、ミスやトラブルが生じる可能性が高まります。伝えたと思った内容であっても、正しく相手側が理解できていなければ意味がありません。通常よりもコミュニケーションの齟齬が生まれやすい点は考慮しておき、通常以上に情報伝達には注意しておくと効果的です。

②スタッフが途中で交代してしまう可能性もある

概要の中でも紹介したように、オンライン秘書サービスのスタッフの多くは、結婚や出産、介護などの家庭の事情でやむなく企業を退職した20〜50代の女性が中心となります。そのため、依頼していた業務を請け負うスタッフが、急遽変更になる場合も起こり得ます。オンライン秘書サービスの多くで、特定のスタッフを指定した依頼ができない点は、このような変更が起こる可能性があるためとなります。信頼していたスタッフが変更となった場合、代わりのスタッフの品質やクオリティによっては依頼内容が正しく納品されない可能性も起こり得ます。この点は十分考慮しておき、1人のスタッフに集中することで生まれる属人化を防ぎながら、常にリスクヘッジを意識した依頼体制を構築していくと効果的です。

③業務内容によっては対応できない案件もある

オンライン秘書サービスの主な業務内容は、オンラインで完結できる業務であることが大前提となります。そのため、オフラインでの対応が必須のものをはじめ、業務内容によっては対応できない案件も存在します。定額プランなどで依頼している場合、何でも依頼可能と誤解してしまうケースも多くありますが、あくまでオンラインで完結できる業務が中心という点は考慮しておくと効果的です。

オンライン秘書サービスの注意点を踏まえて想定しておくと効果的な点

オンライン秘書サービスを利用する上での注意点は先ほど紹介しましたが、ではその注意点をふまえてどういった想定をしておくと効果的なのでしょうか?賢くオンライン秘書サービスを活用していくために、以下の2つを押さえておくと効果的です。

①依頼したい業務内容を事前に精査しておく

先述している通り、オンライン秘書サービスは中小企業やスタートアップ企業などにとってコア業務に注力できるよう、雑務処理を依頼するためのオンラインサービスとなります。とはいえ、雑務処理の定義は広く、サービスを提供する会社によっても得意不得意が存在し、スタッフの対応範囲も異なります。そのため、まずは自社でどういった目的を持って、どういった業務を依頼したいのか精査しておくことが重要になります。漠然と雑務処理ということではなく、毎月発生しそうな業務からスポットで依頼したい業務を抽出し、それぞれの依頼内容に応じたオンライン秘書サービスを選定していくと効果的です。

②依頼内容をより具体的に伝える

注意点でもふれたように、オンライン秘書サービスは文字通りオンラインで完結できる業務が対象となり、且つコミュケーションもメールやチャット、ビデオ通話などオンラインを介したやり取りが中心となります。そのため、いかに依頼したい内容を正しく汲み取ってもらい、品質やクオリティの高い納品物を提供してもらえるかが求められます。指示書やコミュケーションを正しく行わなければ、修正だけでなく一からやり直しとなり、費用や時間が無駄に終わってしまいます。そうならないためにも、依頼書に重要な項目や要素は全て具体的に分かりやすく、正しく伝える必要があり、認識のズレが生じないよう行うことが重要になります。マニュアルや作業手順書をはじめ、納品時のフォーマットがあるようであれば正しく伝えておくよう心がけると効果的です。

オンライン秘書サービス導入前に準備すると良いもの

オンライン秘書サービスを効率的に活用するためには、事前に準備しておくと効果的なツールもあります。基本的にはツールの利用がなくとも依頼することは可能ですが、コミュケーションをより円滑に進め、より意志疎通を強固にするためには参考にすると効果的です。なお、専用ツールは事前にオンライン秘書サービスを提供する会社から指定がある場合もあります。無料ツールが中心となりますが、ツールの導入活用に際してセキュリティ対策が求められる場合もあるため注意が必要です。

①ビジネスチャットツール

昨今、多くのオンライン秘書サービスではメールではなくビジネスチャットツールを活用するケースが増えてきています。見落としを防ぎ、重要な連絡を複数人でリアルタイムに近い確認ができることから、コミュケーションの円滑化において効果的です。ビジネスチャットツールとしては、SlackやChatWorkといった無料で活用でき、且つセキュリティ対策も高いツールが多く活用されています。

②ビデオ会議ツール

ビジネスチャットツールでもビデオ会議に対応した機能を有するものも多くありますが、チャットとは別にビデオ会議ツールを導入するオンライン秘書サービスも増加傾向にあります。直接対面ではないものの、オンラインを介して顔を合わせてやり取りできるビデオ会議ツールでは、対象者の雰囲気や思いをより強く伝えることができるため、その後の業務がスムーズに進むようにもなります。信頼関係を構築し、円滑なコミュニケーションを図る上でも効果的なツールとなります。

オンライン秘書まとめ

いかがでしたでしょうか?

オンライン秘書サービスは、中小企業やスタートアップ企業を中心に多くの企業で活用されてきています。雑務処理を中心に、専門性が高い業務であってもオンラインで完結できるものは基本的に対応可能なため、コア業務に注力するだけでなく、より重要な業務を安価に依頼できるため、人気が高まってきています。

定期的な依頼だけでなく、スポット対応も可能な面も注目度が高まる要因の一つとされています。昨今では依頼先企業のニーズの多様化などもあり、経理業務や給与計算などの雑務処理以外にも、営業代行・マーケティング支援関連業務や広告運用・クリエイティブ制作業務といった専門性が求められる業務も依頼することが可能になってきています。

特に、広告運用やクリエイティブ制作業務などは、通常の広告代理店やWeb制作会社に依頼するよりも安く、且つ高いクオリティのものを提供可能なため、この辺りも魅力の一つとなっています。

とはいえ、コミュニケーションやセキュリティ対策、品質やクオリティ面など、業務を効率的に依頼していくためには注意が必要なポイントも多くあります。今回紹介したような依頼時のポイントや注意点、準備しておくと効果的なツールなどを参考に、オンライン秘書サービスを効率的に活用しながら、自社の売上増加や利益拡大につなげていきましょう。